ESR物性サブグループ

研究活動の概要

電子スピン共鳴(ESR)法や SQUID 磁束計を中心手段に特徴的な物性を示す系について研究を進めている。ESR には通常、市販の X -バンド(10 GHz)や Q -バンド(36 GHz)装置が使われることが多い。これらの装置は感度が高く有用であるが、本研究室の特徴としては分子科学研究所との共同研究により 10~94,000 MHz にわたって周波数可変なスペクトロメーターを用い、温度、周波数、圧力をパラメーターとした電子状態の解明を目指してきた。また、圧力に関しては、静水圧と一軸変位が加えられる ESR 装置を用い、一様に、或いは任意の軸方向のみ格子定数を変えて電子間、或いは電子ー格子間の相互作用を変調し、物性発現に寄与する相互作用の効果を調べている。現在は更に、産総研との共同研究により、均一で更に高い圧力が発生できる cubic anvil セルを用いた 10 GPa までの高圧下 ESR の開発を進めている。

また、物質の状態を知る方法は多くあるが、その中で、走査型探針顕微鏡(SPM)を用いた研究も近年続けており、その結果の系統的な解析から、析出型積層構造を持つ電荷移動錯体における表面分子配向の再構成を引き起こす機構を考察した。

以下に今年度行われた研究の概要を整理する。

1)DNA

我々生物の遺伝情報をつかさどる DNA(デオキシリボ核酸)は、燐酸とデオキシリボース糖が交互に結合した高分子からなる DNA 骨格 2 本が互いに向い合い、各デオキシリボース糖に結合した核塩基(グアニン(G)、シトシン(C)、アデニン(A)、チミン(T)の 4種)が相補性の元となる水素結合で対 をなす有機高分子である。G-C 或は A-T の塩基対のみ水素結合を作ることが可能で、それぞれ 3 本、2 本の結合により 2 重螺旋構造を構成する。この塩基対の配列は任意に設計・合成が可能であり、高い自己組織化能を併せ持つことから任意形状のナノサイズ構造物を DNA の2重螺旋で構成出来ることも報告されている。

一方で、人類の DNA の長さは 1 m (3.1×109 塩基対 ×0.34×109 m/塩基対)にも及ぶことが知られているが、放射線照射などにより発生した欠陥から、かなり離れた部分に遺伝情報の異常が発生したりする事から、ソリトン伝導など、何らかの高速な情報伝達機構があるのではないか等、その本質には未だ計り知れない神秘性が残されている。本研究グループでは、物性的には未知な部分の多い DNA について物性物理の立場からチェックしていくこと、これまでの研究から半導体であることが確認されてきた 天然の DNA に電荷担体を導入し、その物性を明らかにすることを通して、ナノエレクトロニクスの素材としての可能性の検証も目的の一つとして研究を進めている。

本年度は、DNAの物性に関して、2つの点に注目して研究を進めた。一つは、Fe-DNA中のFe3+ が示す高スピン状態と低スピン状態の混在の原因の解明、もう一つは、最近報告された凍結乾燥したZn-DNAにおける強相関電子スピン系の発現機構の解明である。

Fe-DNA:これまでの研究結果から、S = 5/2 の高スピンとS = 1/2 の低スピンの共存には空気中の酸素よりも水分の存在が本質的である事が明らかになってきた。そこで、今年度は、Fe-DNAの水分量を制御する目的で、凍結乾燥法で作製したFe-DNAの磁化率を測定した。凍結乾燥法は、Fe-DNA水溶液を液体窒素温度で凍結し、そのまま真空に長時間さらす事によって水分を十分に除去する方法である。凍結乾燥用のFe-DNA水溶液を用意するために、FeCl2 水溶液とDNA水溶液を混合し、透析法により反応残留物であるFeCl2 を除去した。Fe-DNA以外のM-DNA水溶液は、DNAとMCl2 水溶液にDNAの溶解度を下げるエタノールを加えて析出させ、それをエタノールで洗浄後、水に再溶解した。しかしFe-DNAは、一度、膜にすると水には溶解しないためエタノール析出法は適用できない。

凍結乾燥Fe-DNAのSQUID磁化率の結果は、S = 5/2 スピンが16 %で、残りが S = 1/2 であった。従来のエタノール析出法の場合はS = 5/2 スピンが27 %程度なので、凍結乾燥により Fe3+ の感じる結晶場が弱い高スピン状態のS = 5/2 スピン数が約半減しており、Fe-DNA中の水分量がFe3+の電子状態を支配している事は再確認できた。しかし一方で、凍結乾燥しても未だS = 5/2 スピンが16 %も残留している点を十分に考察する必要がある。今後、十分に水分を含む状態からもFe-DNAの電子状態を調べて行きたい。

Zn-DNA:エタノール析出法でZn-DNAを作製すると、Zn2+ は周囲の塩基、DNA骨格のPO4- とイオン結合すると考えられている。しかし、凍結乾燥で作製すると強相関の電子スピン系が現れる、とOmerzu等により報告された。その発現機構は、Tris-bufferからZn-DNAに電子が移動するためとされている。しかし、報告で用いられた試料は、Zn-DNA, 多量のZnCl2、Tris-bufferの混合物で、Zn-DNAは数%しか含まれていない。また、従来の結果から、Tris-bufferから電荷移動が起こることは考えにくく、凍結乾燥による水分の除去が本質的であると考えた。そこで、エタノール析出法でZn-DNAを作成後、凍結乾燥して高純度の凍結乾燥Zn-DNAとし、強相関電子系の再現を試みた。その結果、以下の点が明らかになった。

- 0.1 T以下で飽和する塩基対あたりS = 5/2 スピン0.3 %程度の強磁性的磁化が現れる。

- 強磁性的磁化に対応して強度が温度に依存しない強いESR信号が観測される。

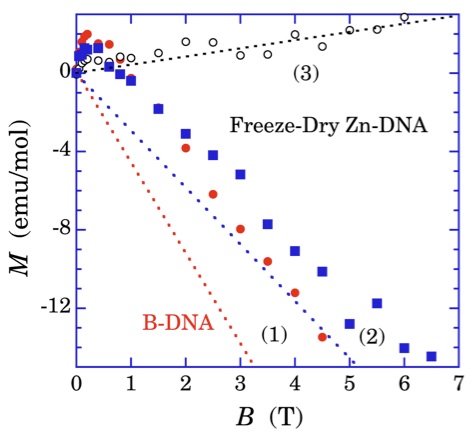

- 凍結乾燥した試料に特徴的な発泡スチロール様の構造を壊して雰囲気の水分を試料全体に導入すると、図1に示す様に強磁性的磁化が減少し、入れ替えに磁場に比例する常磁性が出現する。

- 最終的に、磁場に比例する常磁性の大きさは各塩基対当り1つのπ電子が300 K程度のキュリーワイス温度を持つとして良く理解される。

- 凍結乾燥によりZnの水和水が失われるため、イオン結合していたZn2+ が塩基対の2つの窒素と直接配位結合をする、

- その際に、イミンの水素が外れて奇数電子系になり、塩基対に1つのπ電子スピンが発生する、

- それらの互いに隣接する電子スピン間の強い反強磁性的相互作用によりシングレット或は高い転移温度を持つ反強磁性状態になり、常磁性磁化率はほとんど消失する、

- 凍結乾燥試料の発泡スチロール様構造が破壊されると、雰囲気中の水分が塩基対間に侵入し頻繁な出入りをするため隣接スピン間の反強磁性的相互作用が変調される。その結果、シングレット或は反強磁性的相関が弱められ、300 K程度のキュリーワイス温度を持ち常温以下では温度に依存しない常磁性が成長する、

|  | |

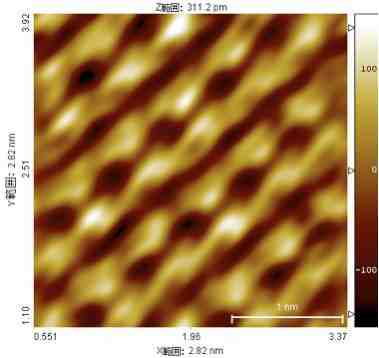

| 図1 -15度Cで凍結乾燥したZn-DNAの300 KにおけるSQUID磁化率(1)(赤丸)。赤の破線は、サーモンのDNAの反磁性磁化率を表すが、(1)の凍結乾燥Zn-DNAはDNAの反磁性+強磁性的磁化で再現できる。(2)(青四角)は、凍結乾燥試料の発泡スチロール様の構造を壊して雰囲気の水分を導入後の磁化率で、青の破線は強磁性的磁化のベースラインを表す。DNAの反磁性に常磁性的な寄与が現れ始めている。(3)(白丸)更に発泡スチロール構造を壊した後の磁化で、ほぼ強磁性的磁化は消えかかり、大きな常磁性磁化率が現れている。300 K以下では温度にほとんど依らない。 | 図2 β'-(BEDT-TTF)2ICl2 のSTM像。明るさが高さに相当する。ドリフトは補正済み。左下から右上に伸びるイメージの帯内では表面から同じ高さにBEDT-TTF分子が並んでいる。X線解析による結晶内部の構造は、隣接するイメージの帯毎に高さが0.1 nm差がある。STM像の明るさはノイズのためにバラツキがあるが、平均を取ると有意な差は認められない。結晶表面のBEDT-TTF層では立体障害となる表面のI3 分子が存在しないため、全てのBEDT-TTF分子がほぼ同一の高さに配列して分子間の結合エネルギーを最大にしていると結論される。 |

2)β'-(BEDT-TTF)2ICl2

有機電荷移動錯体(BEDT-TTF)2ICl2は常圧、22 Kで反強磁性転移を起こすMott絶縁体であるが、8.2 GPa以上の圧力下で有機導体としては高い転移温度14.2 Kで超伝導転移を示すことから注目されている。本研究では、常圧における電子状態がどの様な電子状態を経由して金属的状態に変化するかを圧力下ESRを用いて調べている。そのために、高圧下(3〜10 GPa)測定用のキュービックアンビルセルを利用したESR装置開発を進めている。これまでに80トン(約8 GPa)まで信号を観測出来る様になったが、タングステン・カーバイド(WC)アンビル中の強磁性的バインダーのために、その磁気的ヒステリシスに起因する信号のベースラインの大きな歪みが問題であった。今年度は、WCアンビルの磁性を避けるためにセラミックスアンビルを試行した。セラミックスをキュービックアンビルで用いた例はほとんどなく、どの圧力まで実用になるのかテストを兼ねてβ'-(BEDT-TTF)2ICl2 試料と参照試料としてDPPHを封入して加圧実験を行った。用意したアンビルの材質は、窒化シリコン(Si3N4)、ジルコニア(ZrO2)、シリコンカーバイド(SiC)の3種類で、今年度は、窒化シリコンを用いた。

測定圧力は10 ton毎に行い、50 tonで液体窒素温度から常温までの温度依存性を測定した。その後70 tonを経て80 tonに上げた所、原因は不明だが信号が観測出来なくなり、窒化シリコンアンビルが壊れている事が確認された。約50 tonまでは測定は順調で、さらに圧力を上昇させた際にアンビルのあたりから異音が聞こえた。その時点で破壊が始まったとすると、約50 tonまでは耐えていたと考えられる。幾つかの反省点の中で、アンビルとスライド台の接触部分に緩衝体になる薄い銅板等を挟んでおく事によりセラミックスアンビルへの応力の集中を緩和出来たと考えられる。この点は、次のセラミックスアンビルを用いた実験時に適用し、最高圧の上昇をはかりたい。

50 tonにおけるESRの温度依存性を解析した所、ESR線幅は、従来のクランプセルによる2.5 GPaまでのデータとコンシステントであった。しかし、DPPHのESR強度で校正した磁化率は2.5 GPaまでの延長上に乗らない事が分かった。その原因の一つとして、試料を接着剤で固めていたことが考えられる。試料と圧縮率が異なるために圧力の一様性が失われて試料が砕け、反強磁性の相関を保てる距離が短くなりキュリーワイス温度の低い常磁性磁化率に変化したと考えることで理解された。次回の実験では、この点も改善を予定している。(埼玉大、産総研(千葉大)との共同研究)

3)STMによる表面構造と電子状態の研究

走査型トンネル顕微鏡は、単結晶の表面構造や電子状態を探る手段として有効であることは良く知られている。今年度は2つの有機電荷移動結晶に適用し、系統的に表面構造を支配する機構を示唆する結果を得た。一つは β-(BEDT-TTF)2I3 であり、もう一つは β-(EDO-TTF)2PF6である。

β-(BEDT-TTF)2I3:これまでに α-(BEDT-TTF)2I3 について詳細なデータと解析結果を報告して来たが、同素体結晶である表記物質についてSTM解析を行った。その際の注目点として、α 体においては(BEDT-TTF)分子層を挟むカウンターイオン層のI3 分子とBEDT-TTF分子の両端にあるエチレン基の立体干渉が表面構造を決定する上で重要な役割を担っている点にある。即ち、表面BEDT-TTF分子層は接するI3 分子層を持たず、エチレン基が熱揺動で2つの安定位置を行き来している高温の金属相と、熱揺動が収まり末端エチレン基が秩序的に配列した低温の電荷秩序相の間の転移を支配するBEDT-TTF分子とI3 分子間の立体障害が存在しない。そのために高温相の温度である常温において既に、最も安定な低温相で実現しているBEDT-TTF分子間構造が表面BEDT-TTF層で実現していると結論された。一方、β 体の結晶構造はα 体とは異なり、I3 分子との立体障害を避ける様に、交互にBEDT-TTF分子位置が大きくずれて積層している。即ち、BEDT-TTF分子間の結合エネルギーを犠牲にして実現していることを示唆する。

β 体の表面構造が結晶内部と変わらないと仮定すると、交互にBEDT-TTF分子位置がずれているため、明確な明暗を持つBEDT-TTF分子の周期的なSTM像が得られるはずである。しかし、図2に示す様に観測された像には隣接するBEDT-TTF分子の明るさにほとんど差がなかった。即ち、STM像で見る限り、表面のBEDT-TTF分子層内の分子が全て同一の高さで積層している事を示唆している。この結果は、表面のI3 分子が存在しないため、それを避ける様に交互にBEDT-TTF分子の高さをずらす必然性が失われ、BEDT-TTF分子間の結合エネルギーを最大にする様に同じ高さに表面再構成が行われたと理解出来る。

β-(EDO-TTF)2PF6:分子構造の変化を伴う電荷秩序転移を室温近辺で起こす(EDO-TTF)2PF6 のSTM観察と解析を行った。この系は室温近辺に金属ー絶縁体転移を持つため室温における固有抵抗が大きくSTM測定に困難が予想されたが、奇麗なユニットセルと同一の分子2枚毎の周期性を持つ像が得られ、STM像を理解する上で表面再構成は必ずしも必要では無かった。EDO-TTF分子は、α-(BEDT-TTF)2I3で見いだされた表面電荷の再構成の原因となった末端のエチレン基を分子の片側だけに持つが、EDO-TTF分子層内では交互に末端エチレン基の位置が反転しており、エチレン基の無い凹みにPF6 分子が配置する。この時に、EDO-TTF分子の中心構造のTTF骨格の位置は全ての分子でほぼ等しい高さを持つという特徴がある。即ち、EDO-TTF分子間の結合エネルギーは結晶内において取り得る最大値になっていると考えられるため、カウンターイオンの存否に係らず、表面再構成を起こす必然性が無いと結論され、観測されたSTM像と矛盾しない。

次に、STM像に結晶構造のアサインメントを試みたが、STM像を充分な精度で再現する事に成功しなかった。そこで、EDO-TTF分子の末端でHOMO分子軌道を持つ酸素と炭素原子のπ波動関数を用いてSTM像のシミュレーションを行った。その結果、表面からの距離が遠い炭素原子は核電荷が酸素よりも小さいためにπ軌道の空間的広がりが酸素よりも大きい事と、π電子密度が炭素の方が大きい事から、結果として酸素よりも0.1 pm以上表面から離れているにも係らず、炭素のπ電子像が酸素よりも明るく観測される条件がある事が明らかになった。この結果を考慮すると、観測されたSTM像を合理的に結晶構造にアサインすることが出来た。

以上のα 体とβ 体の(BEDT-TTF)2I3 の解析結果とEDO-TTF系の結果とを勘案すると、有機の析出型の電荷移動結晶表面における再構成の主機構として、表面分子層内の結合エネルギーを最大にする様に表面再構成が起こる、と結論された。(愛媛大学、京都大学との共同研究)

3)低周波ESRによる電子状態の研究

昨年度完成し測定に使用できるようになった吸収曲線測定用低周波ESR装置を用いて、a) 有機結晶 β"-(DODHT)2PF6 とb) 導電性高分子PEDOT-PSSのESR測定を行い、電子状態を調べた。この装置は、1)低周波(<200 MHz)なので加圧下での測定が容易、2)微分曲線ではなく吸収曲線を直接測定するので線幅の広い信号測定に適している、3)空芯コイルを用いるので高速度の磁場掃引が可能、などの特徴を持つ。

a) β"-(DODHT)2PF6 は常圧255 Kで電荷秩序に伴う金属絶縁体転移を示し、1.3 GPa、2.3 Kでの超伝導転移と電荷揺らぎの関係に興味が持たれている。絶縁相から超伝導相への電子状態の変化を磁性面から調べるために、ESR測定を続けている。今年度は常圧と0.5 GPaにおいて、線幅とスピン磁化率(信号強度)の温度変化を詳しく測定した。0.5 GPaでは、半導体絶縁体転移が起こると報告されている200 K付近で、降温とともに磁化率は連続的であったが、線幅は不連続に減少した。これは、転移が電荷秩序化に起因すると考えると、秩序化に伴うスピン間の距離の広がりが、交換相互作用 J よりも双極子ー双極子相互作用に、より強く影響を与えることを示唆している。(茨城大との共同研究)

b) PEDOT-PSSは発光ダイオードの極板に用いられる導電性高分子であり、電気抵抗は半導体的ではあるが温度変化と絶対値は非常に小さく、乱れの多い金属と考えられる。常圧で磁化率の温度変化を調べたところ、温度減少とともに、パウリ的な振る舞いからキュリー的な振る舞いへ変化する事がわかった。これは、乱れのためにスピンが局在状態にあり、その状態のオンサイトクーロンエネルギー U よりも低温側ではフェルミ準位近傍に1電子占有状態ができキュリー的磁化率を与える。一方、高温側では U が熱エネルギーに消されてしまうので、パウリ的磁化率になると考えられる。これは、乱れの多い金属と考えられることと矛盾しない。(Indian Institute of Science, Bangalore との共同研究)

学会講演

●日本物理学会 第67回年次大会 2012年3月24日ー3月27日(関西学院大学)

-

高倉寛史, 谷口尚, 溝口憲治, 坂本浩一, 谷口弘三, 竹下直:β'-(BEDT-TTF)2ICl2 の電子状態の解明へ向けた高圧下ESR装置の開発II (26pBK-9)

-

粂田翼,坂本浩一,溝口憲治:凍結乾燥法で作製したZn-DNAの電子状態II (26pCC-13)

-

横矢貴秀,臼井英正,坂本浩一,溝口憲治:STMによるMetal-DNAの構造解析 (26pCC-14)

-

溝口憲治,森英一,生井圭一郎,坂本浩一,矢持秀起,平松孝章:(EDO-TTF)2PF6 のSTMによる表面状態 (27aBK-6)

-

藤巻俊登,谷口尚,坂本浩一,溝口憲治:吸収曲線測定用低周波ESR装置の開発III (27aCF-1)

●日本物理学会 2012年秋季大会 2011年9月18日ー9月21日(横浜国立大学)

-

粂田翼,坂本浩一,溝口憲治:凍結乾燥法で作製したZn-DNAの電子状態III (20aHA-13)

-

高倉寛史,溝口憲治,坂本浩一,谷口弘三A,竹下直:β'-(BEDT-TTF)2ICl2 の電子状態の解明へ向けた高圧下ESR装置の開発III (21aEB-10)

●日本物理学会 第68回年次大会 2013年3月26日ー3月29日(広島大学)

- 高倉寛史,溝口憲治,坂本浩一,谷口弘三,竹下直:β'-(BEDT-TTF)2ICl2 の電子状態の解明へ向けた高圧下ESR装置の開発IV (27pXF-7)

国際会議

●Vth International Conference on Molecular Materials (MOLMAT 2012), Barcelona, Spain, July 2-6, 2012

K. Mizoguchi: The surface electronic states of α-(BEDT-TTF)2ICl2 at RT observed by STM (oral)

H. Sakamoto, T. Fujimaki, M. Hirabayashi, K. Mizoguchi, H. Nishikawa: Electronic States of a Pressure-Induced Superconductor β''-(DODHT)2PF6 Studied by ESR under Pressure

H. Takakura, S. Taniguchi, K. Mizoguchi, H. Sakamoto, H. Taniguchi, N. Takeshita: ESR Study of the electronic states in β'-(BEDT-TTF)2ICl2 under pressure up to 10 GPa in a cubic anvil cell

●The Global Human Resource Program Bridging across Physics and Chemistry (GPPC 2012), TMU, Tokyo, Feb 8, 2013

- K. Mizoguchi: Physical properties of engineering DNA (oral)