ESR物性サブグループ

研究活動の概要

電子スピン共鳴(ESR)法を中心手段にして幾つかの興味ある物質について研究を進めている。ESRというと、通常は市販のXーバンド(10 GHz)やQーバンド(36 GHz)ESR スペクトロメーターが使われることが多い。これらの装置は感度が高く有用であるが、本研究室では測定周波数を10ー24,000 MHz にわたって可変のスペクトロメーターに加えて、分子科学研究所との共同研究による94,000 MHzまでのESRを用い、温度、周波数、圧力をパラメーターとした電子状態の情報を得ることを目的としている。

この様に広範な周波数にわたるESRの研究が可能なグループは世界的に見ても例は多くない。本研究手段の特徴を幾つかあげてみよう。一つは、たとえ多結晶試料であっても低次元電子系であれば、通常は平均値しか測定できない様な、スピンの微視的なダイナミクスの異方性を定量的に見積れる点であろう。また、SQUID磁束計は常磁性磁化+反磁性磁化の合計しか測定できないが、同一試料内の核スピンと電子スピンの磁気共鳴を同一周波数で観測すれば、反磁性に影響されない電子スピン磁化率のみを測定できる。更に、静水圧下或いは一軸変位下でのESR実験も可能で、任意の軸のみ、或いは一様に格子定数を変えて、電子間、或いは電子ー格子間の相互作用を変調し、物性発現に寄与する相互作用を調べることができる。物構研の松本先生のご協力により、CrNiAl材を内筒に用いた高圧用セルを用いると3 GPaまでかけることが出来るが、産総研との共同研究により、均一で更に高い圧力が発生できるCubic anvil セルを用いた10 GPaまでの高圧下ESRを開発している。

以下に今年度行われた研究の概要を整理する。

1)DNA

我々生物の遺伝情報をつかさどるデオキシリボ核酸(DNA)は、燐酸、糖に加えて4種のアミノ基、グアニン(G)、シトシン(C)、アデニン(A)、チミン(T)の組合せによって構成される有機高分子であり、G-CとA-Tの組み合わせにより2本のDNAが2重螺旋構造を構成する。これらのアミノ基の配列は任意に設計して合成できるフレキシビリティと、高い自己組織化能を示すことから任意の形状のナノサイズ構造物をDNAの2重螺旋で構成出来ることも報告されている。これらの性質に加えて電気伝導度が付与されれば、ナノエレクトロニクスの材料として有望であることから、最近は、物性面からのアプローチも盛んになってきている。

一方で、人類のDNAは2 mにも及ぶことが知られているが、放射線照射により作られた欠陥から、かなり離れた部分に遺伝情報の異常が発生したりする事から、ソリトン伝導など、何らかの高速な情報伝達機構があるのではないか等、その本質には未だ計り知れない神秘性が残されている。本研究グループでは、この未知の物質について報告される新規な現象を物性物理の立場からチェックしていくこと、これまでの研究から半導体であることが確認されてきた天然のDNAに電荷担体を導入し、ナノエレクトロニクスの素材としての可能性を調べることを目的として研究を進めている。

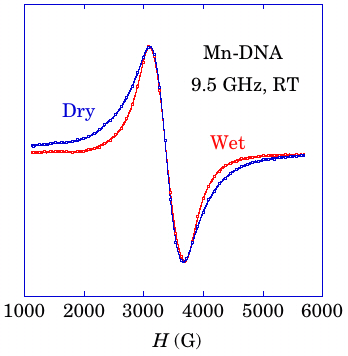

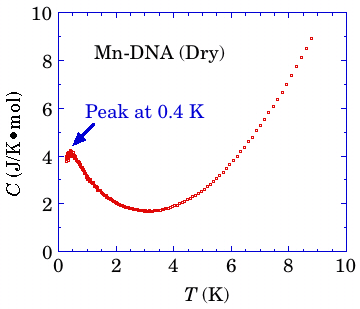

図1は、MnをDNAの塩基対間に導入したMn-DNAのESRスペクトルを示す。通常、DNAは多湿条件下では細胞内で取るB-form構造だが、乾燥下ではA-form構造に転移する。B-formではMnがほぼ1次元鎖構造を取り、隣接する2重螺旋の中心に配位するMn鎖との距離は2nmにもなる。これは鎖内のMnイオン間の距離0.34nmの十倍近くであり、磁気的相互作用としてはその3乗、或いはもっと異方性が大きくなる。この様な構造の違いを反映して、多湿下のB-form Mn-DNAは、2Kまで磁気秩序の兆候は示さないが、3次元的な磁気相互作用を持つ乾燥下のA-form Mn-DNAは図2に示すような比熱の山が0.4Kに観測され、ESR線幅の100K以下の急激な増大と合わせて考えると、反強磁性、或いはスピングラス的な秩序相があると考えられる。

また、多くの2価金属イオンはMnと同じようにDNAの塩基対間に挿入される。ESR信号やSQUID磁化率の大きさから、DNA内の金属イオンの電子状態がやはり2価であることが推測でき、DNA本体と金属イオンの間で電荷のやり取りが起こらないことが分かった。しかし、Feの場合だけは塩基対のπバンドに電子が移動して、3価のFeになっていることが確かめられた。

|  | |

| 図1 Mn-DNAのESRスペクトル。WetのB-formと、乾燥状態のA-formとではESRスペクトルの形が変化する。前者はスピン間に1次元的な交換相互作用がある時に特徴的な線形で、後者は3次元的なスピン間の結合がある時に再現可能なローレンツ型の線形で再現できる。 | 図2 乾燥状態のA-formのMn-DNAの低温比熱。DNA2重螺旋を縄ばしごに喩えると、A-formは縄ばしごを円筒の表面にコイルを巻くような構造を取るため、B-formの1次元的なMnの配置に対して3次元的なMnスピン間の結合が生ずる。0.4Kの比熱のピークはAF或いはスピングラス的な3次元磁気秩序を示すと考えられる。 |

2)(BEDT-TTF)2ICl2

有機電荷移動錯体(BEDT-TTF)2ICl2は常圧、22Kで反強磁性転移を起こすMott絶縁体であるが、8.2GPa以上の圧力下で有機導体として最高の転移温度14.2Kで超伝導転移を示すことから注目されている。常圧での電子状態がどの様に金属的状態に変化するかを圧力下ESRを用いて調べている。高圧(3GPaー10GPa)での測定のために、キュービックアンビルセルを利用したESR装置の開発を進めている。2mmの圧力セル内に直径1mm程度のコイルを巻き、単結晶一つで信号の観測を行った。しかし、アンビルの周囲に巻いた磁場発生コイルで信号を観測するまでには未だ至っていない。(産総研との共同研究)

3)β'- & β''- ET-TCNQ

有機の電荷移動錯体の1種である、(BEDT-TTF)TCNQは、数種の異なる構造を持つ。β'-相は、BEDT-TTF(ETと略称)の構成する2次元シートとTCNQ鎖のシートからなるが、互いの分子面がほぼ直交しているが、β''-相は、構成要素は全く同じだが、互いの分子面はほぼ平行であり、両者の構造の違いが電子状態や物性に与える影響が興味深い。どちらの構造でも、ET分子からTCNQ分子にほぼ1/2 個の電子が移っており、β'はユニットセルにそれぞれ2分子含む1/2-充填バンドを、β''は1/4-充填バンドを持つ。これまでに、β'-相は、常圧、330 K以下ではモット絶縁相と考えられ、分子面の直交性のため相互作用は極端に弱く、それぞれ20 K、3.5 Kで独立に反強磁性秩序を起こすことをg値とスピン磁化率から明らかにしてきた。β''-相は、300 K以下の抵抗の温度変化は金属的であるが180、80、20、10 Kで異常が見られる。両分子のスピン磁化率の分離から、180 Kは、ET分子面で電荷秩序が融け、金属へ転移が考えられるが、TCNQ鎖はダイマー型モット絶縁体と考えられる。しかし、80 K以下の異常の原因は不明であった。これまでに得られた大事な実験事実は、20K以下で単結晶試料にもかかわらずESRスペクトルに非対称な異方性が出現・成長し、約10Kでほぼ一定の幅になることである。単結晶の異方的なスペクトルはTCNQ分子上の磁気秩序の可能性が最も高いが、同じ温度領域でTCNQの陽子NMRスペクトルには異常が見られなかった。これらのことから得られた結論は、ETの2次元シートはフェルミ面が観測されていることから金属的だが、TCNQ鎖はスピンパイエルス転移を20Kで起こす。有限長のドメイン構造に起因するTCNQ鎖の欠陥がスピンを持ち、交換相互作用により隣接するETシートの伝導電子を分極し、欠陥スピン間のRKKY相互作用によりESRスペクトルを異方的に広げる、と言うモデルが考えられる。今後、このモデルを検証していく。(埼玉大、中大、分子研との共同研究)

4)交互積層型電荷移動錯体

交互積層型錯体はドナー分子、アクセプター分子が交互に並んだ 柱から成っており、中性相、イオン性相の二種の相が存在する特徴を持 つ。中性ーイオン性転移は1次転移であるが、(BEDT-TTF)(ClMeTCNQ)においては、両相の間のエネルギー障壁の大きさが転移温度程度であるために短時間で 熱平衡になり、クロスオーバー的な転移になること等を明らかにしてきた。常温・常圧で中性相にあるBO(EtO)2TCNQの常温での常磁性磁化率の圧力依存性を調べた結果、(BEDT-TTF)(ClMeTCNQ)がイオン性相に転移し磁化率が飽和する1.5GPaでも、中性のままであることがわかった。これは、この系の電荷移動バンドエネルギーが若干大きく、中性・イオン性両相の境界からより離れていることに対応する。さらに、常温・常圧でイオン性相にある(BEDO-TTF)(Cl2TCNQ)の圧力ー温度相図を求めた。120Kでの分子変位を伴う転移の圧力依存性を、圧力を少しずつ増加させながら調べたところ、0.1GPaの圧力で転移温度が大きく減少し、高温相が安定化されることが確認された。(産総研、京大との共同研究)

5)ラジカル導電性高分子

TEMPO(Hydroxy-tetramethylpiperidine-radical)は >N-O・ 型をした、ESRの標準試料にも使われる安定な不対電子スピンを持つフリーラジカルである。TEMPOを構成要素とした分子結晶が0.1K近辺で強磁性を示すことも知られている。このフリーラジカルを導電性高分子のポリアセチレン等に枝として付けたポリTEMPOプロピオレート等は、フリーラジカルと伝導鎖の組み合わせを目指した系である。この組み合わせが効果的に働くと、秒のオーダーで充電が可能なラジカル2次電池の材料として有効である。京大・高分子専攻の増田研究室で合成された種々のTEMPO-高分子についてその2次電池としての性能をNECの佐藤氏が検証してきたが、同じ構成であっても電池としての可使用容量に大きな差が生じていた。その原因をESR、SQUIDによる高分子内のフリーラジカル量の定量から確認を行った。その結果、TEMPOラジカルは定量的に入っていることから、容量の差が他の構造的な因子に依拠している可能性を示した。(京大、日本化成との共同研究)

6)導電性高分子による活性酸素発生メカニズムの解明

企業との共同研究により、表記のテーマで導電性高分子のスピン数および曝水時間によりそれがどの様に変化するのかを調べた。活性酸素発生は、曝水時に起こることが報告されている。その現象に導電性高分子自体がどの様な関与をしているのかを明らかにするために導電性高分子を流水に晒し、ESR強度と排水中のpHやドーパント成分などを解析して、起こっている反応を推測した。その結果、水中の酸素分子が直接反応している可能性が低いことが明らかになった。今後、実際に起こっている現象の解明を進めていく。

研究業績

論文

- AF-like Ground State of Mn-DNA and Charge Transfer from Fe to Base-π-Band in Fe-DNA

K. Mizoguchi, S. Tanaka, M. Ojima, S. Sano, M. Nagatori, H. Sakamoto, Y. Yonezawa, Y. Aoki, and H. Sato

J. Phys. Soc. Jpn. 76, 043801-1-4 (2007).

- EPR study of the electronic states in natural and doped DNA

K. Mizoguchi

in ELECTROACTIVE POLYMERS: MATERIALS & DEVICES, edited by S. A. Hashmi (Allied Publishers, Dalhausie, India, 2007), Vol. 1, p. 1-10.

- Electron spin dynamics in (DMe- DCNQI)2 M (M = Li1-xCux (x < 0.14), Ag)

M. Hiraoka, H. Sakamoto, K. Mizoguchi, R. Kato, T. Kato, T. Nakamura, K. Furukawa, K. Hiraki, T. Takahashi, T. Yamamoto, and H. Tajima

J. Low Temp. Phys. 142, 617-20 (2007).

- Neutral-Ionic transition of (BEDT-TTF)(ClMeTCNQ) studied by ESR under pressure

H. Sakamoto, K. Mizoguchi, and T. Hasegawa

J. Low Temp. Phys. 142, 637-40 (2007).

- Electronic States of natural and metal-ion doped DNAs

K. Mizoguchi, S. Tanaka, and H. Sakamoto

J. Low Temp. Phys., 142, 379-82 (2007).

- Determination of the π-charge distribution of DMe-DCNQI molecule in (DMe-DCNQI)2 M, M=Li, Ag, and Cu

K. Mizoguchi, Y. Shinohara, S. Kazama, M. Hiraoka, H. Sakamoto, R. Kato, K. Hiraki, and T. Takahashi

J. Low Temp. Phys. 142, 625-8 (2007).

- EPR study on the electronic states of β'-(BEDT-TTF)(TCNQ)

S. Konno, S. Kazama, M. Hiraoka, H. Sakamoto, K. Mizoguchi, H. Taniguchi, T. Nakamura, and K. Furukawa

J. Low Temp. Phys. 142, 621-4 (2007).

学会講演

日本物理学会 第61回年次大会 2006年3月27日〜3月30日(愛媛大学・松山大学)

-

井上政信, 溝口憲治, 坂本浩一, 徳本圓, 川本徹, A.Omerzu, D. Mihailovic:有機強磁性体TDAE-C60の一軸歪みESR

-

田中俊輔,溝口憲治,坂本浩一,尾島雅也,佐野さやか:金属をドープしたDNAのESRによる電子状態解析 IV

-

木原工,坂本浩一,溝口憲治,今野信一,風間重雄,谷口弘三,中村敏和,古川貢,平岡牧:β"-ET(TCNQ)の電子状態

-

今野信一,風間重雄,平岡牧,坂本浩一,溝口憲治,谷口弘三,中村敏和,古川貢:β'-(BEDT-TTF)(TCNQ)のESR IV

-

坂本浩一,遠藤航,溝口憲治,谷口弘三:β'-(BEDT-TTF)2ICl2の圧力下ESR III

高分子学会 06-2ポリマーフロンティア21「導電性高分子の歴史とサイエンス」 2006年6月2日(東京工業大学立)

- 溝口憲治:基礎編 -導電性高分子の基礎理論-

応用物理学会 2006年秋期第67回学術講演会 2006年8月31日(命館大学、びわこ・くさつキャンパス)

- 溝口憲治:DNAの電子・光機能(シンポジウム講演:π共役高分子の超階層制御と革新機能の探索)

日本物理学会 2006年秋季大会 2006年9月23日〜9月26日(千葉大学)

-

尾島雅也,溝口憲治,坂本浩一,永鳥舞,田中俊輔:金属をドープしたDNAの電子状態

-

加藤朝飛,木原工,坂本浩一,溝口憲治,今野信一,風間重雄,谷口弘三,中村敏和,古川貢,平岡牧:β'-(BEDT-TTF)(TCNQ)の圧力下低周波ESR

-

遠藤航,坂本浩一,溝口憲治,谷口弘三,竹下直,寺倉千恵子,高木英典,十倉好紀:β'-(BEDT-TTF)2ICl2の圧力下ESR IV

-

木原工,加藤朝陽,坂本浩一,溝口憲治,今野信一,風間重雄,谷口弘三,中村敏和,古川貢,平岡牧:β"-(BEDT-TTF)(TCNQ)の電子状態

国際会議

Symposium on DNA nanoelectronics -Theory and Experiments (DNA06), Regensburg, Germany, April 7-8, 2006

K. Mizoguchi, S. Tanaka, H. Sakamoto: Electronic states of DNA: study on magnetic properties. (Oral presentation)

International Symposium on Macro- and Supramolecular Architectures and Materials (MAM-06), Waseda Univ., Japan, May 28-June 1

-

K. Mizoguchi, S. Tanaka, M. Ojima, S. Sano and H. Sakamoto: Electronic states of salmon and metal doped DNA. (Oral presentation)

The International Conference on Synthetic Metals (ICSM2006), Dublin, Ireland, July 2 - 7, 2006

-

K. Mizoguchi, S. Tanaka, M. Ojima, S. Sano, H. Sakamoto: Nature of natural DNA and a possibility of charge carrier doping

-

Hirokazu Sakamoto, Wataru Endo, Kenji Mizoguchi, and Hiromi Taniguchi: Magnetic properties of β'-(BEDT-TTF)2ICl2 studied by ESR under pressure

-

T. Kihara, K. Mizoguchi, H. Sakamoto, S. Konno, A. Kato and H. Taniguchi: Magnetic study of the electronic states in β"-(BEDT-TTF)(TCNQ)